迎えた子犬をお家に迎えて可愛さにメロメロになっているのもつかの間。どんどん成長していく子犬に「しつけ、どうしよう」と悩んでいませんか?

実際私の周りでも「しつけスケジュールがわからない」と困っている人も多いので、成長ステージとやるべきしつけのまとめを作成してみました。

重要なのは生後6ヶ月までの子犬のしつけ(生活ルールを教える)と、その後1歳までの基礎トレーニング(オイデやマテなど)です。

この記事では作成したしつけ一覧とその内容について解説しています。ぜひ参考にしてください。

1.しつけとは「人と暮らすためのルールを教える」こと

しつけとは簡単にいうと「あなたと愛犬がお互いに快適に暮らすためにやるべきこととやってはいけないことを教える」ことです。そのために教えることは多岐にわたります。そして「子犬を迎えたその日からスタート」です。

- 飼い主との正しい主従関係

- トイレのしつけ

- 正しい散歩の仕方

- 飼い主以外の人間との接し方

- 他の犬との接し方

なるべく飼い主と愛犬の負担にならないように、日常生活の中で遊びを交えながら少しづつ順番に覚えていくのがベストです。気合を入れすぎて肩に力が入っているとすぐに疲れるので、ゆるーく構えて良いです。

ポイントさえ押さえておけばいいくらいの気持ちで始めたほうが絶対長続きします。何が何でもスケジュール通りにやろうとか、完璧主義だと犬も人もストレスです。

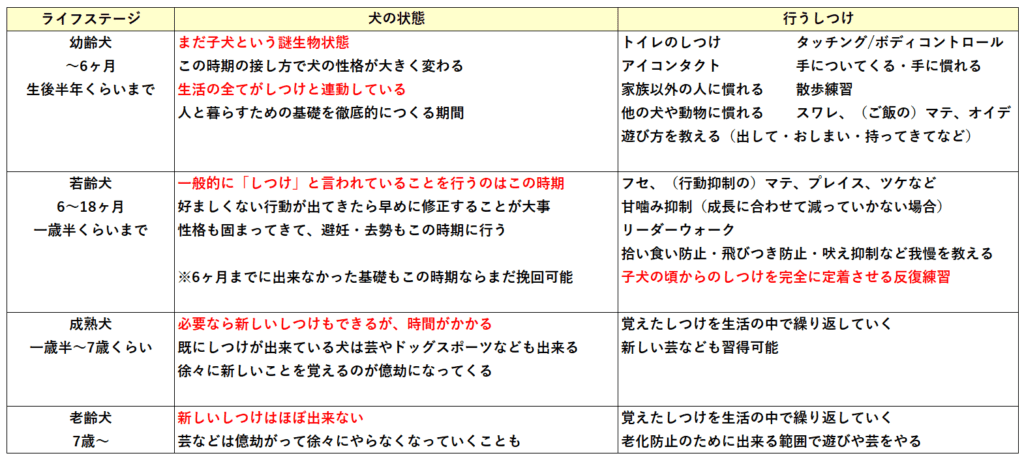

2.犬の成長ステージ別しつけ一覧

おおよそのしつけスケジュールです。今までの私の犬達もだいたいこのスケジュールでしつけを行っています。

おおよそのしつけスケジュールです。今までの私の犬達もだいたいこのスケジュールでしつけを行っています。

ラファは4ヶ月半でうちに来て11ヶ月で基礎終了、その後のしつけ成果の定着と応用訓練と芸などをプラスで2~3歳ぐらいまで教えていきます。

幼齢犬(パピー期)のやることが半端なく多いことに注目! 飼い主の準備がしっかりできていないと、子犬を迎えててんやわんやしているうちに適齢期を過ぎてしまいます。

子犬が来てから慌てないように、子犬を迎えるまでに十分に準備をしておきましょう。

3.幼齢犬(~6ヶ月)までにやること

子犬とかパピーとか呼ばれる生後6ヶ月位までは、しつけというよりは生活ルールを作って慣れていくといったほうが正確です。特にトレーニングの時間を設けたりするようなものは要りません。お世話の中で教えていきます。

6ヶ月位までとありますが、あくまで目安です。犬が若く精神に柔軟性があるうちであれば時期はそれほど厳密ではありません。

飼い主自身が「犬とのルールに慣れる・指示出しを的確にする」技術・習慣を身に付ける時間も必要なので焦らずに着実にが基本です。

初めて飼う犬で失敗したくない人は、早い段階からしつけ教室を利用してください。

3-1.子犬が来たその日からスタートするしつけ

子犬が来たらまずこれ! というしつけです。気負わずに絆を作りながら成功の喜びを子犬と分かち合うようにします。

その日からスタート1.トイレのしつけ

共働きの方もこのときだけは休みを調整して覚えるまでは1日中面倒を見ます。このためにGWやお正月等の長期休暇に子犬を迎えるように調整することも多いです。

面倒だからとケージにベッドとトイレトレーを入れて生活させると、ケージから出た時にトイレが出来ずしつけの失敗に繋がりやすいです。お留守番が長いと仕方ないですが、その場合はケージから出した時に集中してトイレトレーニングします。

トイレトレーニングはこちらの記事を参考にしてね

子犬から成犬までのトイレのしつけ総まとめ【トイレの失敗をゼロに】

その日からスタート2.アイコンタクト・ネームトレーニング

とにかく名前を呼んで褒める、目があったらご褒美をあげるを繰り返して飼い主へ注意を向けることを教えます。飼い主に注目出来ないと今後のしつけに進めません。

ご飯のとき、おやつの時、遊びのスタートの時など良いことがあるときは必ず名前を呼んで目を合わせる生活を送ります。慣れると子犬と目と目で通じ合う仲になります。

その日からスタート3.手についてくる・手に慣れる

おやつを子犬の前でちらつかせて、興味を持ったらおやつを握り込んで子犬に手を追わせます。ある程度ついてきたら手を開いておやつをあげます。遊びの一環としてやり、人の手を好きになってもらいます。

こうして人の手に興味をもたせると犬を誘導することが容易になり、ハンドサインにきちんと注目するようになります。

この時ついでにスワレを教えることも出来ます。手を追わせておいてその手を今度は犬の頭の上の方に持っていくとお尻が自然に下がるのでスワレの姿勢になります。そこでスワレと声をかけます。活発な犬だとちょっと難しいかもしれませんので、その時は別に教えます。

その日からスタート4.タッチング・ボディコントロール

人に体を触らせることに慣らします。遊んだ後や散歩後でまったりしている時に撫でるところからスタートです。元気一杯の時にやろうとするとカミカミ攻撃が来るのでちょっと疲れさせておくのがコツです。

なでなでタイムは飼い主も至福のひとときですので、幸せを堪能してください。子犬を撫でられるのは今だけ! 最初はあまりしつけを意識せず、スキンシップを楽しむくらいでゆったりでいいですよ。

そうして少しづつ苦手な部分も触れるようにしていきます。しつこく撫で回したり、慣れないうちから嫌がる場所を触り倒すことはNG。手を嫌いにさせないように注意します。

3-2.新生活に慣れてきたら始めていくしつけ

慣れてきたらどんどんやることを増やしていきます。

慣れてきたら1.スワレ、マテ(ご飯の時)

ご飯やおやつを与える時にスワレ、マテを教えます。食事やおやつはきちんと座って待ち、飼い主の許可で食べることを教えます。決して勝手に食べさせてはいけません。

自分が食べたい時に食べる習慣がついていると、拾い食いが癖になったりします。いちいち許可を与えるのが面倒ですが、食べるときは必ず「スワレとマテ」のち「ヨシ」と飼い主が習慣にします。

慣れてきたら2.遊び方を教える(出して、持ってきて、おしまいなど)

子犬と一緒におもちゃで遊びながら、人と遊ぶ時のルールを教えます。

咥えたボールやロープを離す「出して」、投げたものを取ってこさせる「持ってきて」、また終了時の掛け声「おしまい」を教えておくと犬がしつこく要求し続けることを抑制するのに役立ちます。

「持ってきて」は好奇心旺盛で遊びへの意欲の高いうちに教えることをオススメします。年齢が上がっておもちゃへの反応が薄くなると教えにくくなり、持って来てもらえない確率が上がります。

子犬期は大変ですがなるべく一人遊びをさせず、人が相手になって遊びます。そうすることで犬は人と行動することは楽しいことだと認識して、その後のしつけのやりやすさが段違いになります。

慣れてきたら3.散歩練習(外の世界に慣らす)

首輪とリードに慣らして、外の世界を教えます。車や自転車や通行人など初めて出会うものに恐怖を覚えないように注意します。まずは散歩という行為に慣れるところからスタートです。

最初からあまり厳しくリーダーウォークを教えなくても大丈夫です。まずは外の世界には楽しいことがあるとおぼえてもらいます。

3-3. 生活の中で外界に慣らしていくこと「社会化」

今の時代は家族以外にもフレンドリーで社交性のある犬に育てることが求められますので、そちらも並行してやっていきます。「子犬の社会化」といわれます。

社会化1.飼い主以外の人間に慣れる・他の犬に慣れる

犬は獣医さんやトリマーさんにペットホテルスタッフさんなど、飼い主以外が世話をすることが多く、その時に他人に慣れていないと困ります。また散歩中に他の犬にもフレンドリーになって欲しいですよね。

そのためにパピークラスなどのしつけ教室の利用をおすすめします。残念ながら社交性は外へ出さないと養えないので、こればかりは信頼できるところを探して通うしかないです。

社会化2.様々な場所に連れ出して経験を積ませる

犬は飼い主が積極的に色々な場所に連れ出さないと、家と周辺のわずかなエリアが世界の全てになってしまいます。

精神が柔軟で警戒心が薄く、好奇心が勝っているうちに多くの場所を経験させるようにします。そうすることで、犬と旅行に行くことが楽しめるなど、外出で犬がストレスを感じることなく過ごせます。

【関連記事】犬の社会化って何だろう? 子犬の問題行動を防止するためのしつけを解説

4.若齢犬(~1歳半くらい)までにやること

半年を超えてくると子犬らしさが薄れて行動も大人びてきます。それに合わせて今まで比較的自由にさせていたものも抑制(我慢)するように仕向けていきます。一般に想像される「しつけらしいしつけ」が多くなりますね。

4-1.スワレ、フセ、マテ、ツケなどの服従訓練と呼ばれるもの

服従訓練という呼び方があまりよくないですが内容はとても大事です。犬に自分本意でなく、飼い主の指示を聞くように教えます。犬の理性を育てるしつけです。

4-2.リーダーウォーク(脚側行進)

散歩に慣れてきたら教えていきます。まず「ツケ」と「脚側行進」を覚えておくことが必須です。散歩中はリードがたるんでいれば脚側行進ほどきっちり飼い主の側を歩く必要がないのですが、いい塩梅というのは犬には理解できないのできっちりで教えてしまいます。

その後に少し自由にしていい時間を作り、そこからある程度離れても大丈夫というようにしていきます。常にリードがたるんでいて、飼い主の指示ですぐに「ツケ」の位置に戻れるようならOKです。

4-3.拾い食い防止・飛びつき防止・吠え抑制など

犬に理性が出てきて我慢ができるようになったら教えていきます。これらの行為をしようとした時・あるいはした直後に「ダメ」とか叱って行為をやめさせると同時に取るべき行動を指示します。

拾い食いなら「ツケ」でヒールポジションに呼んで脚側行進をしてその場を離れる。飛びつき防止、脱走防止は「スワレ」「マテ」で動きを止める。今までに教えたしつけを応用することで問題行動が抑制されていきますので、基礎をきちんと入れておくことが大事。

4-4.甘噛み・家具をかじるなどの噛み行為の抑制

本来ならば自然に減っていく時期ですが、減らない場合はやめることを教えていきます。「ダメ」で行為をやめさせて、代わりに噛んでもいい物を与えます。

ただこの噛み行為は運動や遊びの不足、ストレスや暇を持て余していることが原因だったりします。その場合しつけよりは散歩や遊んであげる時間を増やしたりするほうが改善する効果が高いこともあります。

5.成犬のしつけやしつけ直しはどうするの?

成犬になってからのしつけも、やり方は基本的に若齢期のしつけと一緒です。しかし、適期を過ぎていることや、すでに身についてしまった行動のクセがあるため、子犬期より難易度が上がります。

際限なく吠える・噛むなどの重度の問題行動がある場合は、しつけではなくしつけ直しや行動矯正をすることになります。行動矯正は通常のしつけとはやり方が異なるため、専門家の指導やサポートが必要です。

一度はできていたのに、時間の経過とともにできなくなってしまったしつけは、しつけ直しが可能です。

しつけが崩れる原因は飼い主との関係性生の悪化や生活習慣の乱れが主なので、しつけ直しをしながら飼育環境や犬との接し方を改善します。

6.【素朴な疑問】しつけは適齢期を過ぎていたら教えられないの?

適齢期は多少過ぎていても問題ありません。しつけ時期はあくまで目安であり、犬の成熟には犬種差や個体差があります。

ただし適齢期を大幅に過ぎてしまったらうまくいかないこともあります。出来るようになるまで時間がかかったり、出来が中途半端になることも覚悟する必要が出てきたりします。

このあたりの加減は犬の個性と飼い主の甲斐性で大きく違ってきます。

適齢期を過ぎたことよりも、しつけを意識せずに間違った世話をしてしまい、問題行動に発展したことのほうが重大です。

そうでなければ挽回の機会はいくらでもありますので大丈夫です。やらなければいけないと気づいた時点で即座に取り掛かると傷が浅くて済みます。

7.まとめ

しつけは人と犬が快適に暮らすための大事なルールを作り上げて実行していくこと。子犬が来たその日からしつけは始まっています。

- 幼齢犬(パピー)期に教えることが一杯なので計画的にすすめよう

- 若齢犬では幼齢期に教えたことを活かしてしつけをしていく

- 適齢期を過ぎても焦らず、順番にやっていけばOK

一般的には子犬期から若齢期にしつけをすべて終わらせて、それ以降は反復練習やプラスで芸や技を教えることが多いです。

適齢期にやるのが一番効果が高いですが、過ぎたからといってできないわけではありません。諦めずにやりましょう。

やることは多くても必要なことばかり。また、やればやっただけ愛犬が賢くなり絆が深まります。義務感だけでやらずに愛犬と楽しみながらやっていきましょう。